お別れの会の費用の内訳の項目や全体の金額、税務上の取り扱いなどについてご説明いたします。

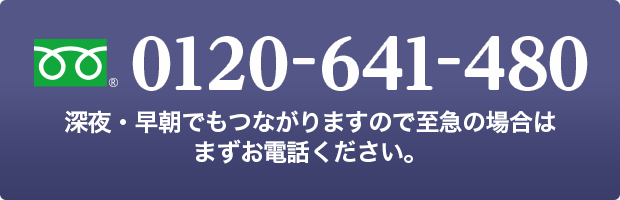

お見積り・ご相談は無料で承りますので、ぜひ⼀度公益社にご相談ください。

会場や参会者数などの条件を想定し必要なお別れの会の費用を提示します

お別れの会はご要望や諸条件により様々な演出を行うことができ、公益社でプロデュースしているお別れの会は実に多様です。

主催企業も、個人事業主やオーナー企業、多数のグループ会社を有する企業や一部上場企業など様々です。

実際にかかる費用は会社により大きく異なるため、一概に平均いくらという金額は出せませんが、ここでは目安としてお別れの会の規模ごとの概算金額を一例としてご紹介いたします。

参列者約1,000人規模

大規模なお別れの会

2,000万円~3,000万円

参列者約300人規模

中小規模のお別れの会・偲ぶ会

500万円~1,500万円

※上記は⼀例であり、予算やご要望に合わせ最適なご提案をいたします。

お別れの会の費用の主な項目

利用する会場や準備する物品、参会者数など、

お別れの会の費用には様々な要素が関係しますが、企業により必要な項目は異なります。

どのような項目が必要か、またそれぞれにどういった費用がかかるのかを把握しておきましょう。

会場・ホテルへ支払う費用

公益社は会場手数料などはいただいておりません

※公益社で請求をまとめることも可能です。

会場費用

メイン式場・各控室・音響・照明

飲食費用

ビュッフェ・お寿司・ドリンク

公益社へお支払いいただく費用

お客様のご都合やお立場を考え、必要な項目をご提案させていただきます

音楽を一つとっても、生演奏とCDを使う場合では費用に大きく差がでます。

主な費用項目

-

祭壇

生花祭壇、遺影、

設営・撤去費用など -

造作物費用

展示パネル・

メイン看板・映像 -

印刷費用

ご案内状・栞・筆耕費用

など -

人材費用

式典会場・

会食会場

スタッフ費用

その他オプション項目

-

写真・映像費用

記念写真・

ビデオ撮影など -

訃報広告費用

新聞の死亡広告など

-

音楽

生演奏

-

御礼品

税務上のルールで決まる

お別れの会の費用の取扱い

お別れの会(社葬)の費用を税務上どう取り扱うかについて、税法上の決まりを踏まえての対応が求められます。

社葬費用の取扱い

[平成30年4月1日現在法令等]

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

法人税基本通達 9-7-19

この通達の適用に当たっては、

(1) そのお別れの会を行うことが社会通念上相当であるかどうか

(2) その負担した金額がお別れの会のために通常要する金額であるかどうか

という点がポイントとなります。

お別れの会(社葬)を行うことが社会通念上相当であるかどうかは、対象者の企業に対する貢献度などを総合的に勘案して判断する必要がありますが、社葬取扱規程を作成しておくと一定の判断基準で対応できます。

社葬取扱規程の作成やお別れの会の費用については、どうぞ公益社にご相談ください。

お別れの会の費用については、多岐にわたる費用項目について専門的な情報を取り入れてそれぞれの費用・料金の中身を理解することがとても重要です。まずは、人数・会場にあたりをつけて内容を詰めて行く必要性があります。人数により会場も異なることはもちろんのこと、会場が変われば料金にも違いが生じます。人数規模・会場・内容などに目途を立てないまま、やみくもにお別れの会の費用や料金が定まることはありません。可能な限り会場見学を行いキャパシティの確認(人数規模に対して相応か)や付帯設備(参会者の動線・控室・駐車場など)に問題がないかどうか…など、最低限必要となるポイントを踏まえるべき項目があり、必要不要を吟味して過不足のない適切なお別れの会の費用を導くことが肝心です。また、費用や料金だけでなく何からどう準備すればよいか苦労する担当者様も少なくありません。「絶対に失敗の許されないお別れの会」の費用について専門的な情報のない状態で見積りなどを手さぐりで進めても、抜け漏れや実際のイメージがなかなかつかめないことでしょう。費用や料金面でも税務上のことを踏まえてしっかりとお別れの会の準備を行い、当日にお越しになるVIPに対してスマートかつスムーズな仕切りが求められます。費用の中身について理解し、納得のお別れの会が滞りなく進行すれば、周囲から大きな感謝とともに独自の税務上のことを踏まえたお別れの会費用のノウハウを企業・会社にのこすことができるでしょう。継続性を重要視する企業・会社にとっては、希少な経験を積むこととなり、お別れの会の経験値を永続的な財産としてのこすことができます。このページでは、お別れの会の費用・料金について税務上のルールとともにご紹介しています。ここでご紹介したこと以外にも、フォローしなければならないことが多くあります。少しでも不安や心配事がございましたら遠慮なくご相談ください。ご担当者様の力になります。お別れ会の費用や各種料金について詳しく知りたい時は、専用ダイヤル「公益社の社葬デスク」にまずはお電話ください。お別れの会のプロフェッショナルとして、担当者様に各種項目や費用の内訳について、しっかりとご説明させていただきます。